Oleh: Jennifer Smith L. Tobing

Ruang publik digital kini menjelma sebagai salah satu medan tempur politik di Indonesia. Perdebatan politik tidak lagi hanya terjadi di mimbar parlemen atau ruang diskusi kampus, melainkan berpindah ke kolom komentar, snapgram, hingga siaran langsung.

Misalnya, saat debat calon presiden (capres), nama kandidat lebih cepat viral karena potongan video pendek yang dibuat oleh akun anonim, bukan dari media atau laman resmi. Potongan video berdurasi 30 detik lebih menentukan persepsi publik melalui komentar dibanding pidato panjang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sepanjang tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah berhasil mengidentifikasi 1.923 konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu. Tagar bisa diatur, opini bisa digiring, dan persepsi bisa dibentuk dalam hitungan jam. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengendalikan arah demokrasi hari ini? Apakah suara rakyat masih otentik, atau sudah ditelan algoritma dan narasi hasil pesanan?

Demokrasi dalam Era Engagement

Kampanye politik kini tidak lagi sekedar janji dan program yang disampaikan di rapat umum, tetapi juga citra dan pesan yang dikemas dalam snackable content, seperti konten pendek, ringan, dan mudah dibagikan. Potongan video seorang calon kepala daerah sedang menyapa warga sambil berjoget lebih sering viral dibanding penjelasan visi dan misinya.

Politik menjadi bagian dari industri hiburan, kandidat bukan hanya berlomba gagasan, tetapi juga berlomba engagement. Semakin tinggi jumlah like, share, dan komentar, semakin besar peluang narasi mereka untuk mendominasi opini publik. Hal ini menciptakan situasi seperti demokrasi algoritmik, yaitu persepsi publik lebih ditentukan oleh siapa yang tampil menarik di layar, bukan siapa yang benar secara data dan kebijakan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ruang digital membuka peluang bagi siapapun untuk terlibat. Masyarakat biasa, mahasiswa, bahkan komunitas marjinal kini bisa menyuarakan pandangannya tanpa harus memiliki akses ke media utama. Inilah wajah baru demokratisasi partisipasi. Tapi di sisi lain, keterbukaan ini membawa risiko besar seperti menjamurnya akun anonim, konten manipulatif, hingga narasi politik pesanan yang disamarkan dalam bentuk hiburan.

Ketika politik berpindah ke platform digital, maka siapapun yang paham cara kerja algoritma dan mampu mengemas dengan gaya viral akan lebih berpeluang mengawasi wacana. Sedangkan, yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal dan tenggelam di tengah banjir informasi yang cepat, dangkal, dan penuh distorsi.

Aktor Utama Politik Digital

Media dan politik kini akan selalu bersentuhan dengan buzzer dan influencer. Mereka seperti pemain kunci yang kerap menentukan narasi mana yang tengah naik daun dan mana yang tenggelam dalam hingar-bingar media sosial.

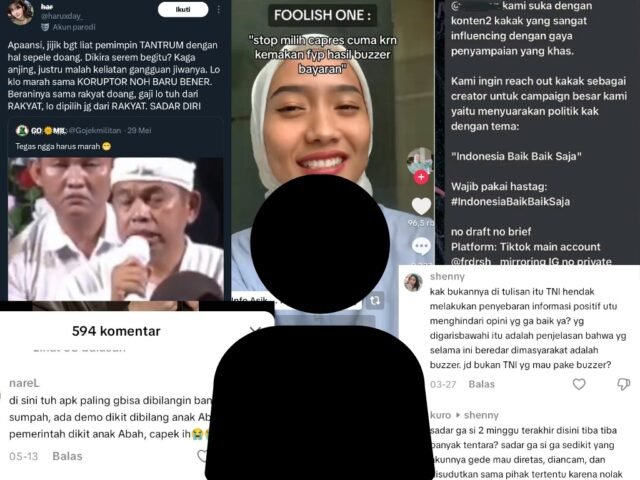

Buzzer adalah akun, baik pribadi maupun anonim, yang secara sistematis menyebarkan pesan politik tertentu. Tidak jarang mereka bekerja atas bayaran dari tim kampanye atau partai politik. Isi pesan bukan hanya sekedar menyuarakan pendapat, melainkan mengangkat isu tertentu hingga menjadi viral atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting ke hal-hal yang lebih ringan.

Strategi ini kerap dikenal sebagai distraksi efektif memecah fokus dan memperlemah arah politik. Misalnya, saat sebuah kasus korupsi besar mulai ramai, buzzer mengendalikan algoritma dengan mengalihkan perhatian kepada skandal selebritas yang sudah lama berakhir.

Hingga kini, regulasi tentang transparansi konten politik berbayar di media sosial masih minim. Akun buzzer yang beroperasi secara anonim sulit dilacak dan dipertanggungjawabkan. Timbul lagi pertanyaan, apakah buzzer ini bagian dari bentuk partisipasi politik modern, atau justru sabotase demokrasi yang harus dibatasi?

Tidak jarang influencer juga terjebak menjadi alat penyebar narasi tertentu, baik disengaja maupun tanpa sadar. Konten mereka yang mengangkat isu politik bisa sangat berpengaruh, apalagi jika dikemas dengan gaya yang menghibur atau relatable bagi anak muda.

Kedua aktor ini berkontribusi pada meningkatnya polarisasi politik, di mana publik terbelah dan saling menyerang satu sama lain di dunia maya. Kebisingan digital yang mereka ciptakan membuat publik semakin sulit membedakan mana fakta yang murni, dan mana narasi yang sudah direkayasa. Pada akhirnya, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan proses politik yang seharusnya transparan dan adil.

Perspektif dalam Cengkeraman Algoritma

Demokrasi modern bukan lagi hanya soal suara terbanyak atau evaluasi kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana narasi dibentuk, disebarkan, dan diterima oleh publik. Algoritma bekerja dengan menjaga pengguna tetap betah di platform agar iklan terus tayang dan pendapatan meningkat.

Dalam konteks politik, hal ini berarti konten yang memancing emosi penonton lebih diprioritaskan daripada konten yang mengedukasi atau menenangkan. Ini yang menyebabkan politik jadi semakin panas karena konten yang memicu reaksi keras lebih cepat viral dan menjangkau lebih banyak orang.

Selain itu, terdapat fenomena echo chamber yang membuat pengguna hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangan mereka juga membuat perbedaan pendapat semakin sulit diterima. Lagi dan lagi, publik terjebak dalam gelembung informasi semacam ini.

Segala hal tersebut membuat publik harus lebih mawas dan meningkatkan literasi digital agar tidak menjadi korban perang wacana yang tidak sehat. Namun, literasi saja tidak cukup. Negara perlu hadir melalui regulasi yang tegas dan terukur.

Misalnya, mewajibkan penandaan konten politik berbayar di media sosial sebagaimana iklan kampanye di televisi, serta transparansi sumber dana kampanye digital. Platform digital juga harus diwajibkan membuka data distribusi konten politik kepada publik dan lembaga pengawas independen.

Tanpa itu, aktor politik bisa terus bersembunyi di balik akun anonim atau bekerja sama diam-diam dengan influencer untuk membentuk opini. Dengan regulasi seperti ini, media sosial dapat menjadi wadah dialog yang membangun, bukan medan manipulasi, demi menjaga integritas demokrasi dan kemajuan bangsa.