Oleh: Mila Audia Putri, Muhammad Rifqy Ramadhan Lubis

“Perasaan terpidana mati bak naik roller coaster, di satu sisi merasa bersyukur karena belum mati, tapi di sisi lain cemas karena ketidakpastian kapan kematian itu datang.”

Pernyataan yang terlontar dari Psikolog Forensik, Irna Minauli, pada Jumat (28/11/2025), menggambarkan potret hari-hari panjang yang dijalani terpidana mati di balik jeruji besi. Hidup mereka terkatung-katung, tidak sepenuhnya hidup, tetapi juga belum mati.

Layaknya yang dirasakan Jefri Pratama, salah satu terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas satu Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara (Sumut).

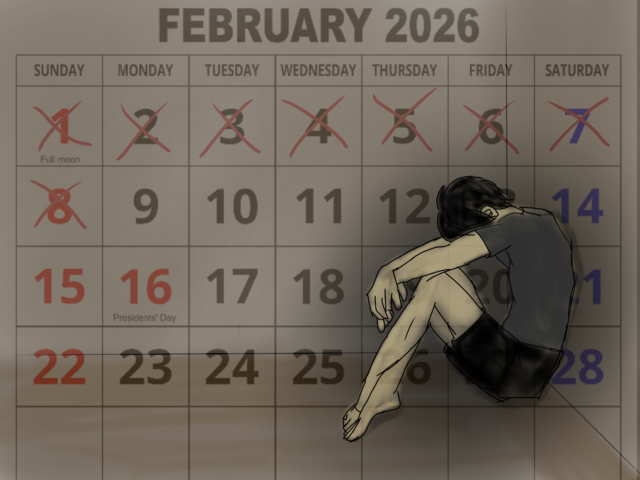

Sudah hampir enam tahun, ia hidup dalam penantian yang tak pernah tertulis dalam amar putusan. Vonis mati telah dijatuhkan, seluruh upaya hukum telah diupayakan, tetapi negara belum juga menentukan masa eksekusi akan dilaksanakan.

Sebelum mendekam di penjara, Jefri merupakan seorang kepala keluarga yang memiliki dua orang anak. Namun, keadaannya berubah setelah peristiwa yang menjeratnya pada akhir 2019. Ia dijatuhi pidana mati dalam perkara pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin dengan putusan Nomor 1249/Pid/2020/PT MDN.

Berdasarkan pengakuan Jefri pada Kamis (4/12/2025), peristiwa tersebut dipicu oleh tekanan situasional dan faktor lingkungan. Ia bukan pelaku utama, tetapi tetap dijatuhi pidana mati.

“Saya khilaf karena tekanan dan terdesak keadaan yang memaksa. Faktor ekonomi juga berperan. Awalnya saya ditawari pekerjaan, lalu perempuan tersebut sering mencurahkan masalah rumah tangganya, hingga meminta bantuan saya untuk membunuh suaminya,” ungkap Jefri menceritakan kondisinya.

Bayang-bayang eksekusi

Irna menjelaskan, terpidana mati menghadapi tekanan mental yang berbeda dibandingkan narapidana lainnya. Ketidakpastian jadwal eksekusi menjadi sumber kecemasan utama. Sejak vonis dijatuhkan hingga menunggu masa eksekusi, terpidana mati umumnya akan mengalami beberapa fase psikologis.

Pada fase awal, terpidana mati akan melakukan defence mechanism atau penyangkalan terhadap hukuman yang diberikan. Kemudian, membandingkan dengan kasus-kasus lain yang serupa, tetapi berujung pada hukuman yang lebih ringan. Penyangkalan menjadi mekanisme pertahanan diri untuk menunda rasa takut yang terlalu besar untuk diterima.

Namun seiring waktu, penyangkalan itu runtuh digantikan dengan kemarahan. Dalam fase ini, emosi bercampur antara marah, penyesalan, dan rasa bersalah. “Awalnya merasakan ketakutan, sedih, dan kecewa. Saya juga bukan pelaku utama yang merencanakan pembunuhan tersebut. Jadi saya pikir hukuman ini tidak pantas bagi saya,” ujar Jefri.

Kondisi ini menurut Irna adalah fase yang lazim dialami terpidana mati. “Ia akan merasakan kemarahan karena diperlakukan tidak adil. Misalnya, hanya karena korbannya seorang hakim, makanya hukumannya menjadi jauh lebih berat,” ujarnya.

Ketika amarah mulai mereda, fase selanjutnya adalah bargaining atau tawar menawar dengan harapan pengajuan banding dan grasi kepada presiden terwujud.

Dalam fase ini, Jefri berusaha memperbaiki diri, mengikuti pembinaan, dan memperbanyak ibadah. Mirisnya, harapan yang tak kunjung mendapat jawaban perlahan berubah menjadi depresi. Hari-hari Jefri terasa berat.

“Saya tidak tahu kapan eksekusi itu tiba. Keluarga saya juga rutin menjenguk saya, dan saya harus terlihat kuat di depan anak-anak,” tuturnya lirih.

Fase ini adalah fase paling berbahaya bagi kesehatan mental terpidana mati. Depresi, gangguan kecemasan, dan rasa putus asa kerap muncul bersamaan. Hal ini kian berat ketika minimnya pendampingan kesehatan mental profesional. Jefri mengaku tidak pernah mendapat pendampingan psikologis khusus selama menjalani masa tunggu.

“Idealnya mereka didampingi oleh orang yang dapat mempersiapkan terpidana mati untuk menghadapi kematiannya. Pembekalan secara spiritual juga akan sangat membantu,” ujar Irna.

Akan tetapi, Irna mengatakan, setelah melalui naik-turunnya emosi, terpidana yang memiliki pemahaman spiritual yang baik akan masuk pada fase penerimaan. “Sehingga ia akan lebih siap menghadapi kematiannya dengan melakukan ibadah yang dapat menentramkan dirinya,” ujarnya.

Begitu pula Jefri, yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan memperbanyak ibadah dan istigfar. Ia merasa telah bertanggung jawab atas perbuatannya. Menjalani hukuman serta mengikuti pembinaan di lapas, baginya membawa perubahan perilaku dan membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik.

“Jadi saya berharap mendapatkan keringanan hukum dan grasi saya dikabulkan untuk berkumpul lagi dengan keluarga,” tuturnya dengan tatapan kosong.

Imbas kepada keluarga

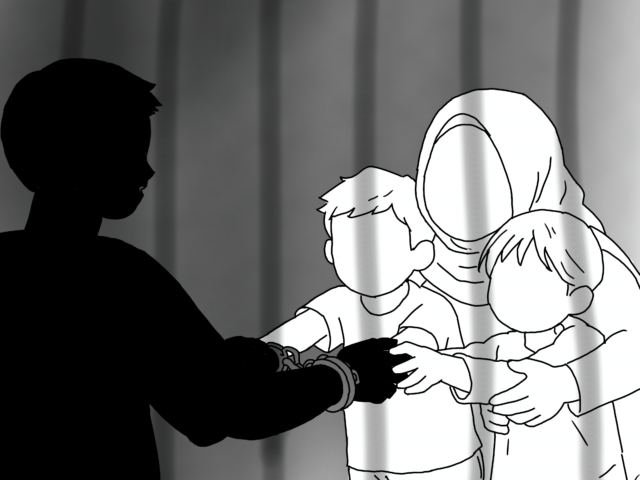

Pidana mati tak berhenti hanya pada Jefri, tetapi juga menjalar ke rumah, dan kepada orang-orang yang ditinggalkan, sehingga membentuk luka psikologis yang panjang.

Mantan istri Jefri, Indah Megarina, pada Kamis (4/10/2025), mengatakan hidupnya berubah drastis sejak vonis dijatuhkan. “Sudah pasti berubah 100 persen bukan hanya ekonomi, mental juga,” ujarnya.

Terkait ekonomi, Indah mengatakan harus memulainya dari awal. Kini, ia menjajakan makanan, seperti rujak, lontong, dan makanan lainnya. “Yang membantu adalah anak saya yang pertama. Jadi, kami saling bantu dan menguatkan,” ujarnya.

Kini Indah membesarkan kedua anaknya seorang diri, salah satunya penyandang autisme yang memerlukan pendampingan ekstra. Indah juga sempat mengurung diri selama tiga bulan karena mengalami tekanan mental yang berat dan sulit menjalani hari.

“Tapi saya sadar dan kasihan melihat anak-anak karena kehidupan mereka masih panjang. Saya kewalahan untuk merawat keduanya, di satu sisi saya juga harus mencari uang untuk kami bertahan. Dulu dibantu suami, sekarang apa-apa saya lakukan sendiri,” tuturnya dengan menangis tersedu-sedu.

Kondisi Indah kian terpuruk ketika ia terpaksa pindah ke rumah orang tuanya, sejak kejadian rumahnya dibobol pencuri saat ia dan anak-anaknya tidak berada di rumah. “Pencurinya tidur di rumah saya. Saya pikir kalau saya pulang malam itu, pasti sudah terjadi hal-hal tidak terduga kepada saya dan anak-anak. Tiap hari saya merasa nyawa saya terancam,” ujarnya.

Anak sulung Jefri dan Indah, Adam Bram Saddam, pada Senin (15/12/2025), mengaku pernah mengalami fase existential crisis. Fase ini adalah kondisi psikologis ketika seseorang merasa cemas, bingung, dan mempertanyakan makna serta tujuan hidup, biasanya muncul setelah peristiwa besar dalam hidup.

“Cara saya menghadapinya dengan cara pelarian seperti main game di laptop, menulis note untuk diri sendiri, dan jalan-jalan keliling kota sendirian. Karena tidak ada dorongan dari orang lain selain ibu dan keluarga sendiri. Bagi saya, ibu itu wanita yang hebat banget,” tutur Adam.

Indah dan anaknya juga mendapatkan stigma atau perlakuan tidak baik oleh lingkungan sekitar. Indah memilih mengubah cara pandangnya dan tidak memperdulikan perkataan orang lain di belakangnya.

Meski Adam sempat mengalami perundungan dari teman-teman sekolahnya, ibunya menanamkan kepada Adam, bahwa ia tidak perlu takut atau merasa rendah diri, karena mereka bukan pihak yang bersalah.

“Bully dengan kalimat cibiran atau menjelekkan yang sebenarnya berdampak ke karakter anak dan tentunya dapat merusak mental,” ujar Indah dengan raut wajah marah.

Di sisi lain, Indah mengaku tidak mendapatkan bantuan maupun dukungan dari pemerintah atau lembaga sosial. Terkait hal ini, Irna mengatakan bahwa dukungan sosial dan pendampingan secara psikologis perlu dilakukan.

“Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi bantuan yang tersedia, berupa dukungan untuk tidak merasa kesepian atau diisolasi dari masyarakat. Selain itu, dibutuhkan bantuan praktis, seperti mencarikan pekerjaan atau membantu biaya pendidikan anak-anaknya,” tuturnya.

Efek jera yang diragukan

Berdasarkan data per November 2025, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Tanjung Gusta, Sumut, pada Senin (3/11/2025), mencatat sebanyak 54 terpidana mati, masih dalam tahap menunggu eksekusi. Sementara 44 di antaranya merupakan terpidana kasus narkotika, serta sisanya berasal dari perkara pembunuhan berencana.

Kepala Operasional Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, Adinda Zahra Noviyanti Sembiring, melakukan pemantauan tahunan terhadap terpidana mati sejak 2019 di wilayah Sumut.

Dinda mengatakan pada Minggu (14/12/2025), kendati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, mengatur pidana mati sebagai hukuman alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun, kebijakan ini masih menyisakan ketidakpastian bagi terpidana.

“Masa percobaan itu, di satu sisi menjadikan terdakwa berbenah tetapi di sisi lain juga tetap menimbulkan penyiksaan secara psikologis,” ujar Dinda.

Ia menyebut ketidakpastian justru menjadi hukuman yang paling kejam. Padahal, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, telah sepakat untuk menghapuskan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Dinda juga menambahkan, yang paling ideal adalah penghapusan pidana mati. Sebab, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun (non-derogable right), termasuk oleh negara.

“Negara seharusnya melihat keadilan itu bukan melihat dari rasa takut, membuat seolah-olah keadilan itu harus mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, bukan seperti itu. Tapi bagaimana akhirnya negara melihat bahwa keadilan itu tidak harus mencabut nyawa seseorang,” ungkap Dinda.

Baginya, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi, bentuk pertanggungjawaban itu dapat dilaksanakan melalui hukuman penjara yang panjang dengan pengawasan yang ketat, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Dia harus dihukum karena tindak pidana yang dia lakukan, tapi biarkan dia membalas itu di tahanan. Berdasarkan aturan yang kita punya, ada hukuman-hukuman yang kenapa akhirnya dilaluinya, tahanan yang panjang karena tindak pidana yang berat seperti itu, cukup sampai di situ,” ucap Dinda.

Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (UNIMED), Dr. Majda El Muhtaj, S.H., M.Hum., pada Rabu (11/12/202) menambahkan bahwa persoalan pidana mati tak dapat terlepas dari cara negara memaknai penghukuman itu sendiri. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan negara adalah mengubah paradigma tentang esensi dan mekanisme pemidanaan.

“Negara juga harus memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan pidana mati diatur dalam undang-undang tersendiri, termasuk ketentuan grasi dan komutasi yang jelas serta berperspektif HAM, bersifat universal, melindungi kelompok rentan, dan menjamin akses keadilan yang non-diskriminatif,” tutur Majda.

Ia juga menyoroti nasib para terpidana mati yang telah bertahun-tahun hidup dalam masa tunggu eksekusi, terutama setelah berlakunya KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Bagi Majda, mereka adalah korban pelanggaran HAM akibat eksekusi mati yang tertunda dalam waktu panjang dan tidak pasti.

“Ini adalah potret kekejaman yang bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan. Perspektif ini dibangun dari sikap buntu yang sering dikembangkan negara bahwa perilaku jahat dan kejam harus dibalas dengan hukuman setimpal,” imbuhnya.

Waktu terus berjalan, sementara kepastian masih jauh dari jangkauan. Hingga kini, Jefri dan keluarga terus menunggu hasil permohonan grasi yang diajukan pada 19 Juni 2023 dapat dikabulkan. Harapan Indah sederhana, ia berharap ada keringanan minimal satu hari bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga.

“Bapak tetap salah. Namun, kami harap tetap dapat pertimbangan dan keringanan, karena ini perbuatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, dan kita tidak tahu kapan manusia dapat berbuat salah,” ujarnya.

Ketika waktu terus berjalan tanpa kepastian, hukuman mati menjelma menjadi beban yang tak hanya ditanggung oleh terpidana, tetapi juga oleh keluarga yang menunggu, serta oleh sistem hukum itu sendiri.

Di titik inilah keadilan patut kembali dipertanyakan. Pidana mati tak lagi sekadar vonis hukum, melainkan waktu yang menggantung tanpa ujung. Negara telah memutus, tetapi kepastian tak pernah benar-benar datang.

***

Koordinator Liputan: Mila Audia Putri

Reporter: Muhammad Rifqy Ramadhan Lubis